浴室換気扇を壁埋め込み型から天井埋め込み型にDIYで交換してみた

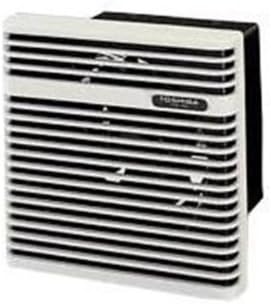

- 壁換気扇

浴室の天井を下げる工事に伴い、壁埋め込み型の換気扇を取り外し、天井埋め込み換気扇を取り付ける作業をDIYでやりました。

壁埋め込み型の既存機種は東芝のVFB-15Sです。

仕様は60Hzの場合で、消費電力15W、風量198m³/h、騒音39dBとなっています。

東芝(TOSHIBA)尚、本ページに記載する工事内容は電気工事士の資格が必要な作業が含まれています。本ページは自分へのメモを目的としています。本ページを参考に電気工事をされ、読者に火災・損害等の不利益が生じても管理人は一切の責を負いかねます。

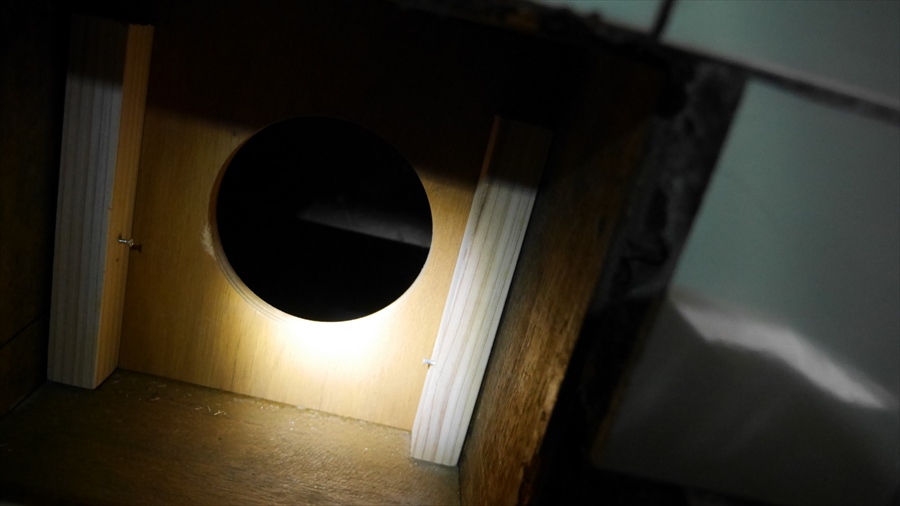

- 穴

壁埋め込み型換気扇を外した場面です。

新たな天井はこの穴の枠下より下になるため、この穴を天井埋め込み換気扇の排気ダクトを通す穴に再利用したいと思います。

- 新換気扇

天井埋め込み換気扇はパナソニックのFY-24JDK72を選択しました。これはカバー別売の型番です。カバーもセットの場合はFY-24JDK72/81(XFY-24JDK72/81も同様と思われます)になります。

選定基準は風量を最重要視しました。これまでの壁換気扇が風量198m³/hであったため、天井埋め込み換気扇の場合サイズが13cmや17cmでは多くても100m³/h程度であり、既存機種の半分ほどになってしまいます。そこで24cmモデルとして、さらにDCモーターを搭載している本機にしました。DCモーターのため消費電力が低く、急速で5.8W、風量150m³/h、騒音29.5dBとなっています。風量は以前の3/4ほどになってしまいますが、換気はそれなりにしてくれると判断しました。嬉しいことに消費電力はこれまでの壁換気扇の半分以下になります。

この新しい換気扇は風量調節が3段階になっていて、急速のほかに強(常時)と弱(常時)があります。強(常時)は消費電力2W、風量100m³/h、騒音23dBとなっています。弱(常時)はなんと消費電力1W、風量50m³/h、騒音16dBです。

また、外風圧の影響に関わらず、設定された風量が得られる風量一定制御により、常に計画換気をおこなうという特徴があるようです。

Panasonic(パナソニック)Panasonic(パナソニック)- 分解

パナソニックの天井埋め込み換気扇は分解が容易なことが特徴のようです。対する三菱は分解できない代わりにホコリが付きにくいコーティングが施してあり、10年持続することを売りにしているようです。三菱のDCモーター換気扇とも比較しましたが、分解できる方が良いと思ったことと、電気配線がパナソニックの方がシンプルと感じたためパナソニックを選びました。

- 換気扇スイッチ その1

これまでは換気扇のスイッチにパナソニックのタイマー式(WTP53916WP)をつけていましたが、そのタイマー式スイッチがDCモーターの換気扇に対応していませんでした。これはDCモーター方式の換気扇の消費電力が極端に低い(1W~)ためと思われます。DCモーター対応のタイマー式スイッチもありましたが、今回はタイマー式ではなく、強弱切り替えができるスイッチにしました。パナソニックのFY-SV12W(10W以下)です。ちなみに、同じ機能を持ったFY-SV11Wは10W以上となっているため、DCモーター方式の換気扇には使用出来ないと思われます。

Panasonic(パナソニック)- 換気扇スイッチ その2

強弱切り替えスイッチの裏側はこのようになっています。上が電源スイッチで下が強弱切り替えスイッチです。

- 換気扇スイッチ その3

左の取付枠が浴室照明のスイッチで、右の取付枠が換気扇のスイッチです。

左の浴室照明スイッチはパナソニックのWT50519(埋込ほたるスイッチB(片切))です。

Panasonic(パナソニック)- 換気扇スイッチ その4

裏側です。左の取付枠が換気扇のスイッチで、右側の取付枠が浴室照明のスイッチです。

- 換気扇スイッチ その5

もともと取付枠は1連枠でしたが今回2連枠になるため壁の穴を拡張し、埋め込みボックスも2連タイプと交換しました。壁は石膏ボードなのでカッターナイフで簡単に切ることができます。VVFケーブルも引き直しています。

- 換気扇スイッチ その6

スイッチにVVFケーブルを挿し込みました。

- 換気扇スイッチ その7

取付枠を埋め込みボックスに取り付けました。

- 換気扇スイッチ その8

ハンドルとカバープレートを付けてスイッチ完成です。

ただ、とぼけて浴室照明のスイッチはネーム表示無しを買ってしまいました…。

- 換気口 ガラリ

換気口のガラリには宇佐美工業のUK-GBV100BFD-HLを採用しました。ステンレス製で丸型フード、防火ダンパー(72℃)付きです。防火ダンパーがついているので、火災時は蓋が閉まって空気の流れを遮断する仕組みです。

虫の侵入を防ぐ網は付いていないタイプです。換気扇の説明書にも網無しガラリと指示があった気がします。本職の方でも知ってか知らずか換気扇のガラリに網付きを採用する方がいるようですが、本来、網が付いたタイプは自然換気口用のようです。網付きを換気扇の排気口に使用するとホコリが溜まって排気できなくなるということです。

宇佐美工業- 壁の中に通すパイプ その1

壁の中に通すパイプはパナソニックのパイプファン 専用部材 FY-PAP041 を採用しました。2つのパイプで構成されていて、壁の厚みによって長さを調整できます。

アルミフレキダクトホースをそのまま通す方法や塩ビパイプを通す方法もあるようですが、ダクト専用部材にしてみました。パイプファン用となっていますが、今回の構成にも適用できました。

Panasonic(パナソニック)- 壁の中に通すパイプ その2

パイプの室内側部品とアルミフレキを挿し込もうとしましたが、双方サイズが同じで挿し込めませんでした。

- 壁の中に通すパイプ その3

パイプの室外側部分とアルミフレキは、アルミフレキがパイプの中に入るようにピッタリ差し込むことができました。さらにガラリとの差し込みもピッタリです。今回は壁の厚さ12㎜の合板と薄いこともあり、この構成で行こうと思います。

- 壁の製作 その1

元々付いていた壁埋め込み換気扇の穴を利用するため、壁換気扇の穴を塞ぎつつダクトの穴を開けます。穴を塞ぐ素材はとりあえず厚さ12㎜のJAS普通合板(ラワン合板)にしました。

パイプの穴は直径110mmで、合板に穴を開けるためスターエムの自在錐30-120を卓上ボール盤(SK11のSDP-300V)に取り付けて穴を開けました。自在錐が飛んでいかないかとても怖かったです。※ 自在錐の説明書にはボール盤での使用は禁止事項として記載されているので、本来この使用方法はダメです。

スターエム- 壁の製作 その2

自在錐はこんなパッケージです。

- 壁の製作 その3

恐怖におののきながら、直径約110㎜の穴を開けました。綺麗に開けるコツは自在錐で切り込むときに片側からだけで貫通させるのではなく、途中で合板をひっくり返して裏からも切り込むところでしょうか。

- 壁の製作 その4

パイプが丁度良く入りました。

- 壁の製作 その5

ガラリも綺麗に収まります。

- 壁の製作 その6

作った壁を換気口の穴に取り付けます。合板の左右に添え木をビス留めして換気口の枠に嵌め、釘で固定しました。

- 壁の製作 その7

パイプを通したところです。

- 壁の製作 その8

室内側からアルミフレキを差し込みました。

- 壁の製作 その9

ガラリを取り付けてとりあえず完成です。コーキングなどは後で考えることにします。フードはこれまでついていたものをそのまま利用します。

- 天井の開口

換気扇のダクト接続部分を天井に取り付けます。天井の開口は事前に大工さんがやってくれました。240㎜内寸で開口する必要があります。

- アルミフレキの取り付け

アルミフレキ(直径100㎜)を配管します。排気抵抗を減らすため、L字配管が良かったのですが、天井裏の野縁受け(?)の影響でS字配管になってしまいました。

- アルミテープ その1

ダクトの隙間を塞ぐアルミテープは、ニトムズのアルミガラスクロステープ 50mm×10m J3040を使用しました。

- アルミテープ その2

このテープでダクトの接続部分を塞ぎます。

- 電気配線

最後に電気配線をします。予め配線していたVVFケーブルを接続します。今回取り付けるDCモーター換気扇は風量切り替えが3段階に調整できますが、スイッチの兼ね合いもあり2段階で十分という判断で1ヶ所配線していません。換気扇脱着時を考慮し、VVFケーブルは40cm余分に伸ばすよう説明書に指示があります。

- ジョイント部分

電気配線のジョイント部分はこのようになっています。

右側のケーブル(VVF1.6mm×3芯)が換気扇に向かっています。左側は浴室照明器具(VVF1.6㎜×2芯)、換気扇壁スイッチ(VVF1.6㎜×2芯)、浴室照明壁スイッチ(VVF1.6㎜×2芯)、電源線(VVF1.6㎜×2芯)となっています。結線にはニチフの差し込みコネクターを使いました。

- 完成

換気扇のカバーを取り付けて動作確認をして完成です。まずまずの仕上がりではないでしょうか。

- 関連記事