200V溶接機の電源コンセント増設工事をやってみた(スズキッドのアイマックス120)

- スズキッド IMAX120 購入

-

溶接ができたらDIYの幅が広がるだろうと思い、スズキッド(SUZUKID)の100V/200V兼用直流インバータ溶接機 IMAX120(SIM-120)を購入しました。溶接は100Vより200Vでやった方が諸々段違いに良いとのことなので、200Vで使用することにしました。

この建物は分電盤まで単相3線式で電線が引き込まれているため、単相100Vに加えて単相200Vも利用できます(主幹ブレーカー容量は40A)。

まず必要な資材を用意します。

IMAX120の仕様を見ると、定格入力電圧200Vの場合、定格入力電流32Aと記されています(定格入力電流が不明な場合は定格入力kVAから求めることができ、本機の場合定格入力6.4kVAなので 6400VA÷200V=32A)。

このため、200V 32Aに対応したコンセント、プラグ、VCT、VVFケーブルなどが必要になります。ただ、32Aというのは中途半端な数値で、許容電流がこの前後のコンセントを探すと30Aもしくは60Aとなっていました。ただし60Aコンセントでは結線する電線がVCTケーブルの8mm²、14mm²指定だったりで面倒なので、探す基準を30Aとしました。これは、溶接機の出力をMAX付近で使うことはまず無いという判断で、使用時に出力を注意して調整することにします。また、ブレーカー(パナソニック コンパクトブレーカSH型)も30Aの場合は単線2.6㎜まで対応していることや、コンセント側(パナソニック WTN3730W)も同じく単線2.6㎜指定だったこともあります。

ブレーカーを200V 30A、コンセント、プラグを250V 30A、ケーブルはVVFの2.6mm(2心で32A)、接地線はIV単線2㎜で用意しました。

尚、本ページに記載する工事内容は電気工事士の資格が必要な作業です。本ページは自分へのメモを目的としています。本ページを参考に電気工事をされ、読者に火災・損害等の不利益が生じても管理人は一切の責を負いかねます。

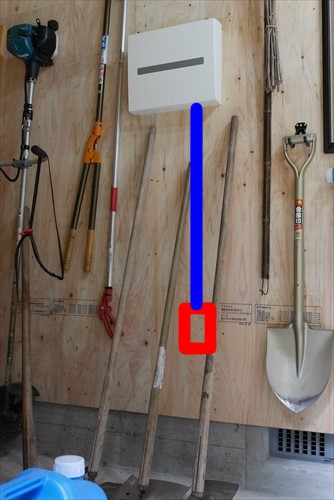

- 分電盤とコンセントの位置関係

-

電圧降下を考え、分電盤の下約1mのところにコンセントを設置することにしました。ケーブルは壁の中を通します。

ちなみに、IMAX120の説明書にはブレーカーから10m以内と記載されています。

- 主要な資材

-

200V 30Aブレーカー、250V 30AコンセントとプラグにVVFケーブル2.6㎜×2cとIV単線2㎜です。

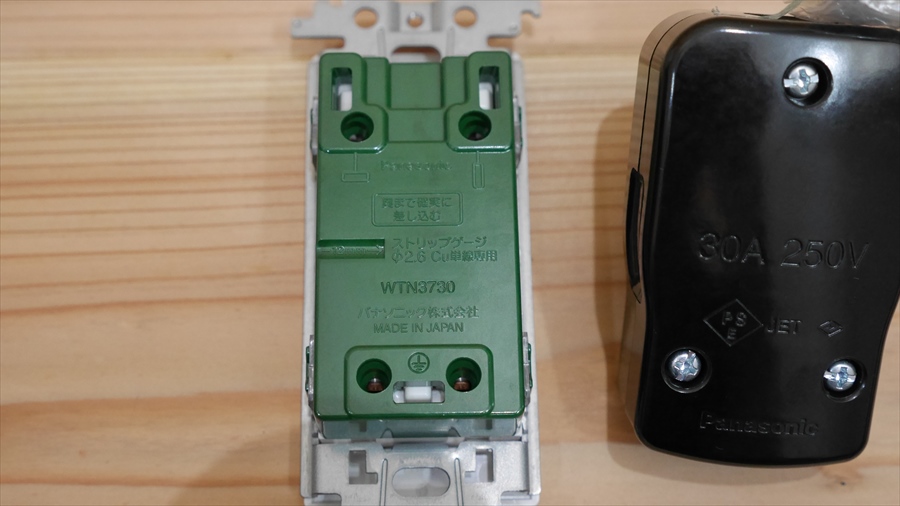

- コンセントとプラグ その1

-

コンセントはパナソニックのコスモシリーズワイド21 小型接地2P30A埋込コンセント WTN3730W、プラグはWF5730B(裸圧着端子R5.5-5×3個付属)にしました。共に250V 30Aです。

この形状は近年のIHクッキングヒーター用とされているようです。差込口がそれぞれ凸凹になっているのはホコリから守るためのようです。面白そうなのでこの形状を選択しました。

- コンセントとプラグ その2

-

裏はこんな感じです。コンセントへのケーブルは2.6㎜単線専用となっています。

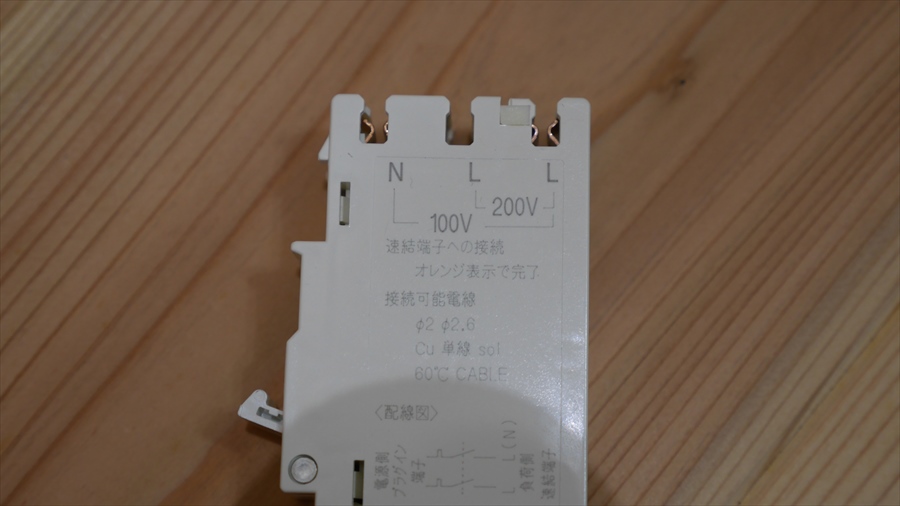

- ブレーカー その1

-

分電盤がパナソニックのコンパクト21なので、それに対応している BSH2302(2P2E 30A)を選択しました。

- ブレーカー その2

-

このブレーカーは100/200V切り替え式になっています。

- ブレーカー その3

-

これが100Vの状態です。

- ブレーカー その4

-

200Vにする場合はプラスドライバー等でボタンを押し下げます。

- ブレーカー その5

200Vになりました。

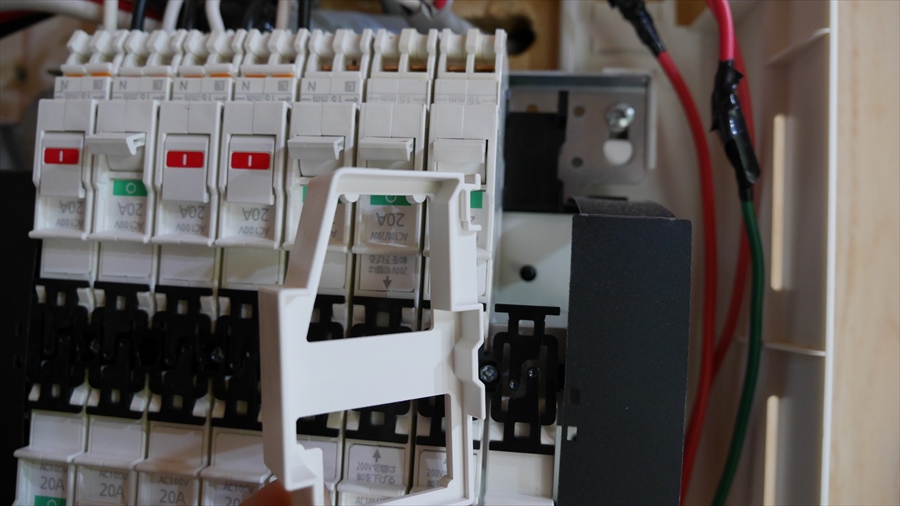

- 分電盤 その1

-

分電盤の空きスペースを利用します。

- 分電盤 その2

-

新しいブレーカーの設置が完了しました。VVFケーブルの2.6㎜は太くて硬いので結構大変です。ブレーカーを外した状態で先にVVFケーブルを挿し、ブレーカーを分電盤にはめ込みました。

また、200V回路と分かるようにシールも貼っておきました。

- 埋込ボックス その1

-

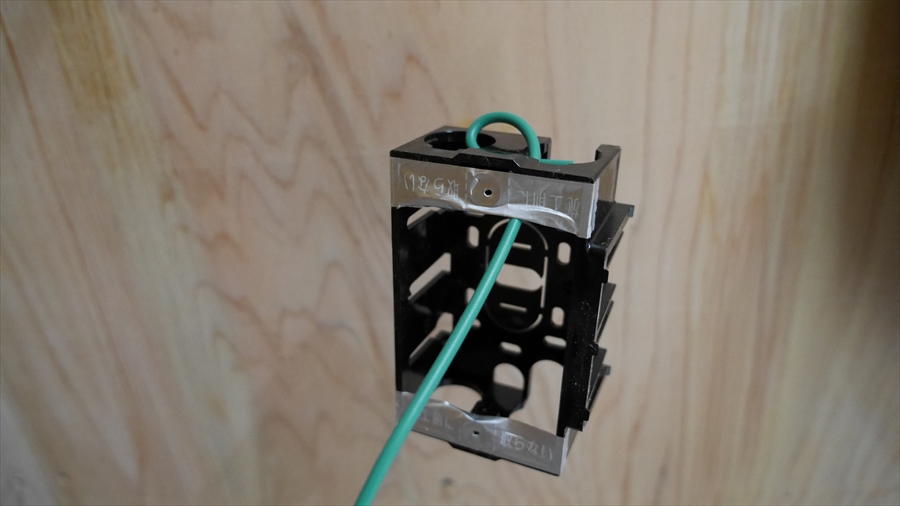

ここからはコンセントの設置です。ここは壁(構造用合板12㎜厚)が剥がせないので挟み金具を使うという手もありましたが、格好良く(?)埋め込みボックスでがんばってみます。

埋め込みボックスはパナソニックの DM80101 を使用しました(正式名称は住宅用スイッチボックスというようです)。これは奥行標準型ですが、VVFケーブルの2.6㎜の取り回しの悪さを考えると深型でも良いと思います。

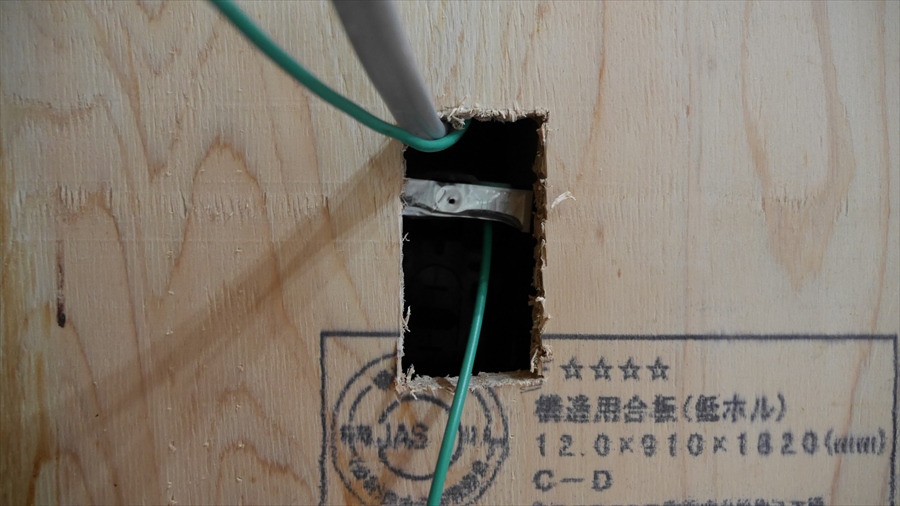

施工ですが、ここは壁の上部から壁の中が見えるため、柱の位置等確認したうえでドリルとノコギリを使って埋め込みボックスが入る穴を開けました。

- 埋込ボックス その2

-

埋め込みボックスが壁の中に落ちると引き上げられなくなるので、単線をボックスに巻き付けて落ちないようにしました。

- 埋込ボックス その3

-

埋め込みボックスを壁に入れてごにょごにょしています。

- 埋込ボックス その4

-

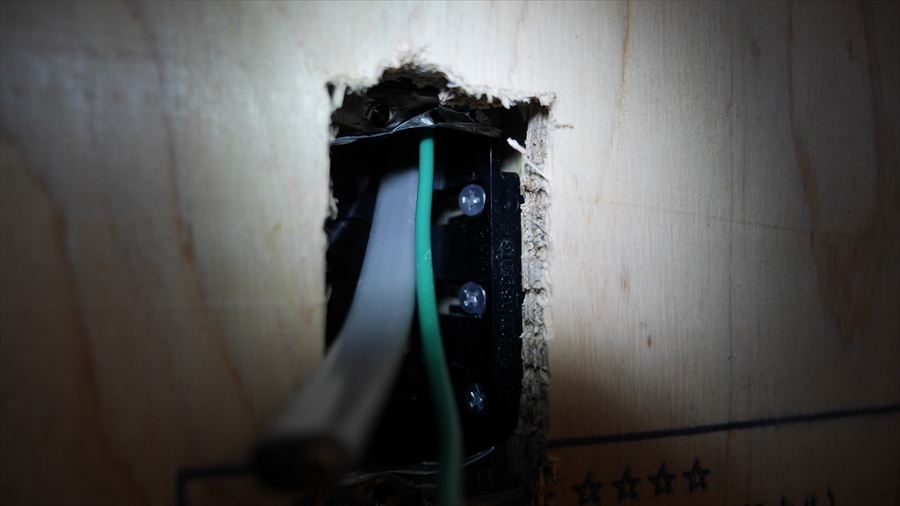

埋め込みボックスの埋め込みが完了しました。固定のビスは1本で良い場合もありますが、今回はコンセントが立派なので抜き差しした時の頑丈さを求めて3本打ちました。

- 被覆

-

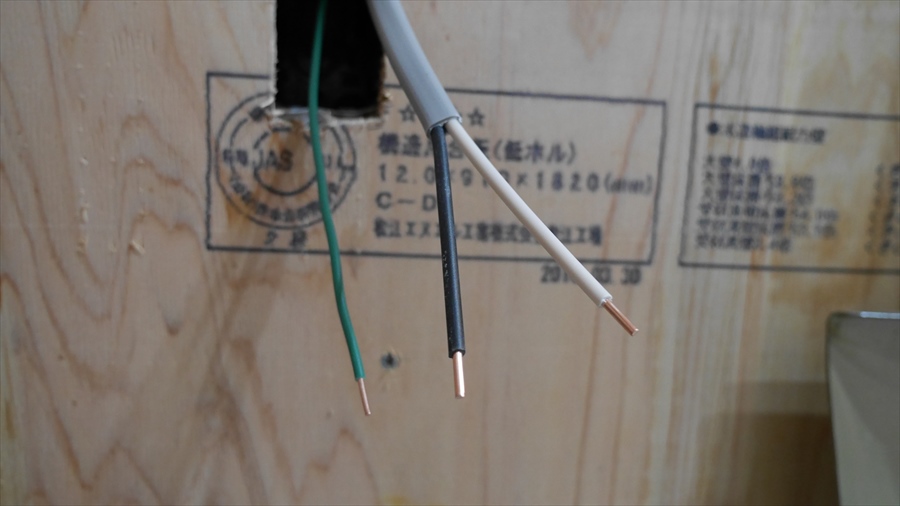

VVFケーブルの被覆を剥きました。2.6㎜の被覆を一発で剥く工具をもっていないため、電工ナイフでちまちまやりました。

白と黒色がそれぞれ100V、緑色を接地線としています。

- コンセントに配線

-

コンセントに差し込みました。

- コンセント完成

-

ついにコンセントの取り付けが完了しました。

プレートはコンセント用ではなくスイッチ用が必要になります。スクエア型(WT8101W)にしました。

VVFケーブルの2.6㎜は初めて扱いましたが、硬くて収めるのに難義しました。

- 電圧確認 非接地線1

-

設置したブレーカーをオンにしてコンセントの電圧を確認しました。非接地線1の電圧は 108.2V でした。

- 電圧確認 非接地線2

-

同様に非接地線2の電圧も確認しました。こちらも 108.2V でした。

- 接地抵抗確認

-

接地線の接地抵抗も確認します。

※ 分電盤からは地中に配線してあります(D種接地)。

この機器(共立電気計器 KEW4300)は簡易測定方式ですが、185.5Ωでした。

※ D種接地工事なので100Ω以下が必要ですが、0.5秒以内に動作する漏電遮断器が取り付けられているため500Ω以下でも問題ないです。

- コンセント完成

-

上出来です。

ここまで写真を撮ったりしながら作業して3時間半程度掛かりました。

- 溶接機の電源ケーブル

-

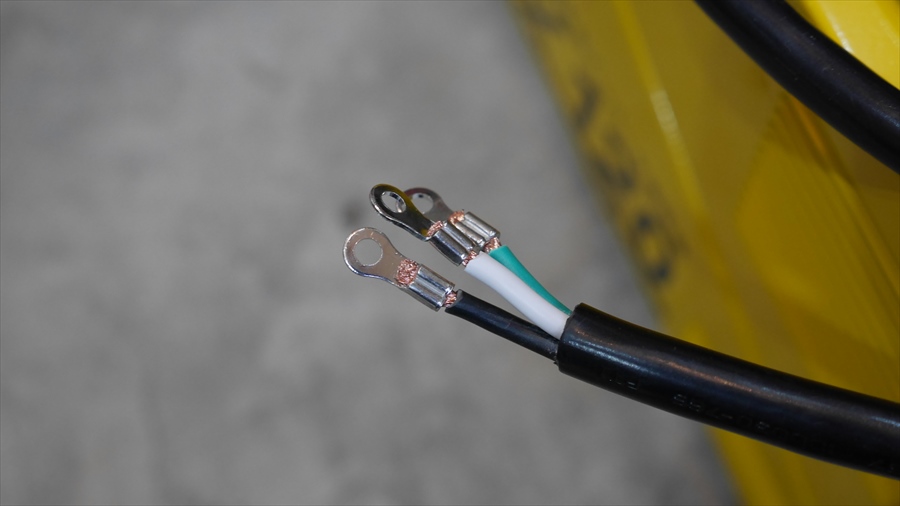

次に、溶接機(IMAX120)の電源ケーブルの加工に移ります。

IMAX120の電源ケーブルにはプラグが接続されておらず、写真のように圧着端子が圧着されている状態でした。100V用プラグは一式同梱されているため、100Vで使用する場合はそのプラグに結線すれば使えるようです。

200Vで使用する場合は各自でプラグを用意しろということのようです。

- 溶接機に付属の100V用プラグ

-

このセットが溶接機に同梱されていました。が、今回は200Vで使用するため使いません。

- プラグ

-

今回溶接機の電源ケーブルを接続するパナソニックのプラグ(WF5730B)を開いた写真です。

※ プラグに裸圧着端子R5.5-5×3個が付属していました。

- IMAX120の電源ケーブル

-

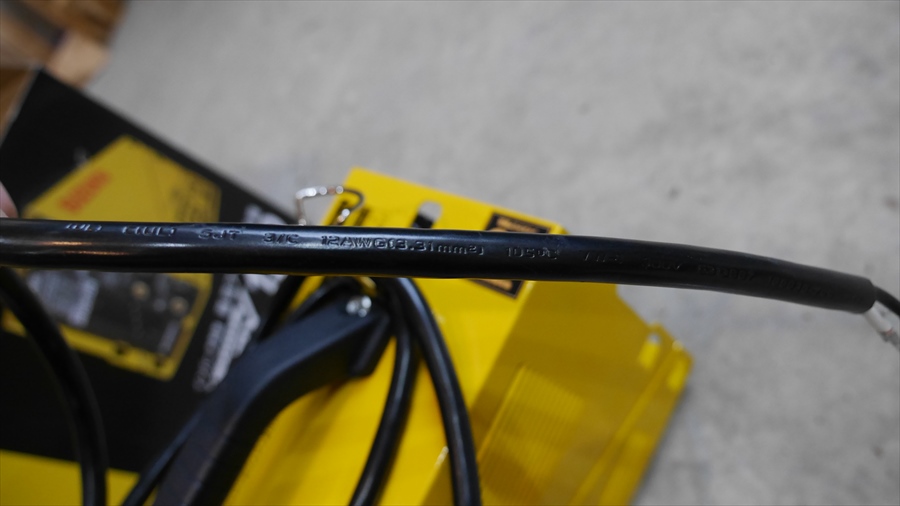

ちなみにIMAX120の電源ケーブルのサイズは 12AWG(3.31㎜²)のようです。

- 溶接機の電源ケーブル加工 その1

-

試しに溶接機の電源ケーブルに標準で圧着されている端子にプラグのネジを当ててみましたが、ネジの方が太くて入りません。

- 圧着工具

-

そこで、圧着工具(ロブテックス AK15A)を使って圧着端子を付け替えます。

写真には丸型圧着端子が写っていますが、これは以前使用して余っていたものを予備で用意しました。

- 圧着

-

パナソニックが公開している施工説明書に被覆の切断長等が明示されているので、その説明に従って加工して圧着しました。

- 結線

-

プラグに結線しました。

白と黒色にそれぞれ100V、緑色が接地線です。

- 電源ケーブル完成

プラグに蓋をして電源ケーブルの加工が完了しました。

- 完成!

-

コンセントに挿してみます。

特に不具合はありません。

- 溶接機の電源オン

-

IMAX120の電源を入れてみました。電源ランプが点灯し、冷却ファンの音がし始めました。動作しているようです。

この後人生初の溶接をしました。

- 参考ページ

-

株式会社KANZACC 許容電流一覧

http://www.kanzacc.co.jp/products/cable/clist/clist12.htmlMOTO's MEMOのページ 30A契約の一般家庭で200V半自動溶接機を使う

https://motosmemo.web.fc2.com/200V_Hobby_Welding_Machines/Welding-machine.html - 関連記事